摘要:

因公司管理层与股东利益的异化,公司自治失灵,以及法定代表人以登记公示为要件制度设计,导致名义法定代表人退出相关案件出现立案难、司法救济难,执行难。名义法定代表人不是公司的股东,不是公司管理者,不参与公司日常经营管理,也不从公司领取任何报酬,却要依法承担其作为法定代表人的相应责任,既有失公允,也有碍营造健康市场经济环境。本文试从我国法定代表人的产生历史根源为切入点,综合比较国外立法,尝试提出修法建议,以及在现实条件下从行政救济、司法救济、相关配套行政改革等方面建言,以图解决公司名义法定代表人“帽子难摘”的难题。

正文:

《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)第十三条规定,公司法定代表人由董事长、执行董事或者经理担任。但实务中常常出现公司的法定代表人、董事长、执行董事或者经理和公司管理无实质联系,大致可以分为以下三种类型:(1)被冒名担任公司的法定代表人;(2)公司实控人为规避风险,委托他人挂名,委托关系结束后,委托人不配合完成变更;(3)董事长、执行董事或者经理离职前无法通过公司自治程序变更法定代表人,离职后仍被挂名。这三种法定代表人在本文中简称为名义法定代表人。名义法定代表人退出难,不仅使得名义法定代表人承担法律风险,也影响市场主体出清,不利已正常市场秩序的构建。限于篇幅,本文主要讨论有限公司名义法定代表人的退出事宜。

一、名义法定代表人退出的意义

(一)名义法定代表人退出难的历史和制度根源

名义法定代表人退出难主要源于我国实施独任制法定代表人制度。在公司自治失灵的情况下,独任制法定代表人日现其弊端。

法定代表人制度是大陆法系的产物,但独任制法定代表人这一制度的设计是中国独特现象,中国大陆的法定代表人制度肇始于从计划经济向市场经济转轨中的国有(营)企业改革。当时的决策者将国有(营)企业活力不足归因于企业的独立性不强,为增强国有(营)企业的活力,“将国企转变为具有独立法人资格的公司被认为是国企改革的出路”[1]。因此,法人制度被加载了“所有权和经营权分离”“明晰产权”“扩大企业自主权”“减少行政干预”等功能期待[2]。依法赋予董事长(厂长、经理)法定职权免受上级主管部门干涉,以增强企业的独立性。

在上述背景下,1993年中国大陆第一部公司法出台,公司法第四十五条和五十一条规定有限公司法定代表人由董事长担任,不设董事会的,由执行董事担任。1999年和2004年的公司法此未予修改。2005年公司法第十三条修改为法定代表人由董事长、执行董事或者经理担任,2013年公司法和现行公司法均继续沿用该条,但独任制法定代表人的这一状况均未改变。

三十年前设计出的独任制法定代表人制度已经完成它的历史使命,随着时代发展,已经不适应现代管理制度。独任制法定代表人要么是各方博弈的焦点,成为争夺管理权的核心,一家独大的管理者更有有机会实现权力寻租;要么,大公司的独任者分身乏术,无法面面俱到,使得公司管理经营低效;要么经营者和所有者利益严重异化,独任法定代表人成为市场主体退出的严重障碍(此在管理人处置破产企业对外长投股权时变现特别突出)。“帽子难戴”(此处指争夺控制权)、“帽子难摘”现象在我国公司治理中同时出现,独任制法定代表人制度已经偏离了现代公司治理的核心。

(二)名义法定代表人承担法律责任有失公允

1. 名义法定代表人具有法律风险

在名义法定代表人不履行职务的情况下,根据我国法律、法规、规章及其他有效法律文件,依然承担以下责任:

(1)行政责任

《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)第二百四十八条规定,公司未按执行通知履行法律文书确定的义务,应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况,拒绝报告或者虚假报告的,法院可以根据情节轻重对其法定代理人予以罚款、拘留。

《最高人民法院关于在民事执行中财产调查若干问题的规定》第九条规定,被执行人拒绝报告、虚假报告或者无正当理由逾期报告财产情况的,可以对法定代理人予以罚款、拘留。

最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>执行程序若干问题的解释》第三十七条第一款规定,被执行人为单位的,可以对法定代表人限制出境。

《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条第一款和二款的规定,公司被法院采取限制消费措施的,法院即可依职权或依申请决定对其法定代表人采取限制消费措施。

(2)刑事责任

《中华人民共和国刑法》第三十一条规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定,直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管负责人,包括法定代表人。

值得一提的是,挂名法定代表人在被指控实施上述犯罪活动时,有可能因明知其他直接责任人员行为违法却怠于履行职责或放任实际控制人的违法行为而涉嫌犯罪,为此承担相应刑事责任。

2. 名义法定代表人承担风险明显不公

名义法定代表人的产生,不符合我国《公司法》立法宗旨,名义法定代表人享有权利与其承担责任不相适应。名义法定代表人不是公司的股东,不是公司管理者,不参与公司日常经营管理,也不从公司领取任何报酬,却要依法承担其作为法定代表人的相应责任,这显然有失公允。

二、名义法定代表人退出的障碍

笔者以“请求变更公司登记纠纷”为案由、“涤除登记”、“法定代表人”为关键词,在在Alpha系统进行检索[3],自2017年开始,筛选出111个案例,其中一审案件88个,二审案件23个,对名义法定代表人退出的障碍,按照司法实践中的立案、审判、执行三个环节进行总结归纳,具体如下:

(一)立案难

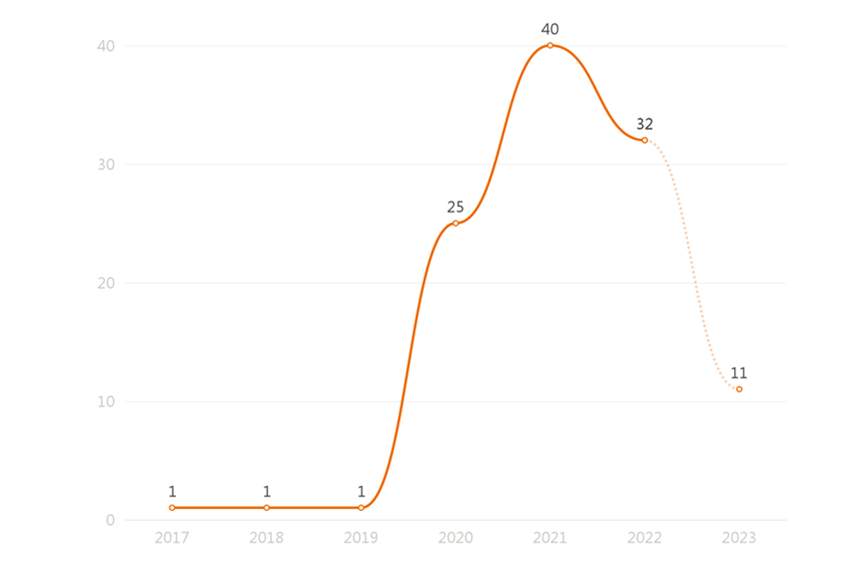

图2-1 2017-2023年全国法院变更公司法定代表人类立案趋势图(其中横轴代表年份,纵轴代表立案量)

从图2-1可以看出,2019年以前法院受理请求变更公司法定代表人的案件很少,除了部分裁定不予受理案件之外,多数是以撤回起诉的形式结案,基于对判决结果的可预测性,以诉讼方式变更公司法定代表人的积极性不高。2020年4月29日,最高院发布(2020)最高法民再88号案件,明确原告对此有诉的利益,符合起诉条件。法院将此类案件纳入受理范围,逐渐成为主流,立案难的问题才得以有效解决,111个案例中,仅上海市宝山区人民法院作出的(2020)沪0113民初5633号案件裁定驳回起诉。

(二)司法救济难

图2-2 一审案件裁判结果

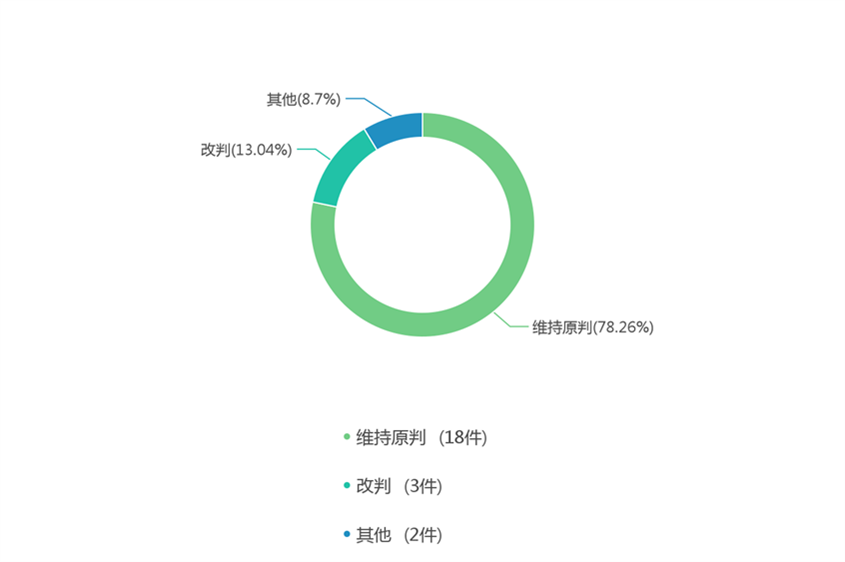

图2-3 二审案件裁判结果

图2-3二审改判的3个案件中,其中2个案件为撤销一审法院判决涤除法定代表人登记事项,综合图2-2和图2-3可以看出,当前条件下全部/部分支持的共有60件,占比为68.18%;全部驳回的19件,占比27.94%。

经过梳理上述案件,支持涤除观点的法院大都对变更或涤除法定代表人登记事项设置了较为严格的条件,以原告已经与公司经营管理丧失关联,以及穷尽公司内部救济途径为前提。

(三)执行难 截至2023年7月3日,笔者从一审62个全部/部分支持涤除或变更公司法定代表人登记事项的判决案例中,随机对10个不同地域法院执行情况进行调查,通过天眼查,将数据归纳如下: 表2-1 2017-2023年10个区域内变更代表人裁判与执行结果 法院 案号 判决结果 被执行公司 执行结果 乌鲁木齐市头屯河区人民法院 (2021)新0106民初7025号 涤除法定代表人 新疆广融汇金基金管理有限公司 未能完成涤除 深圳市南山区人民法院 (2019)粤0305民初17471号 涤除法定代表人 深圳市佰易移动科技有限公司 完成涤除 重庆市渝北区人民法院 (2020)渝0112民初4200号 涤除法定代表人 重庆丹海生态环境股份有限公司 未能完成涤除 深圳前海合作区人民法院 (2021)粤0391民初7568号 涤除法定代表人 子询(深圳)创业投资有限公司 未能完成涤除 广州市花都区人民法院 (2020)粤0114民初3162号 涤除法定代表人 广州市一千零一色卫浴制品有限公司 未完成涤除 昆明市呈贡区人民法院 (2021)云0114民初6790号 被告向昆明市呈贡区市场监督管理局申请变更法定代表人登记。 昆明知商谷科技有限公司 完成涤除 北京市房山区人民法院 (2022)京0111民初9435号 涤除法定代表人 未来动力(北京)设备有限公司 未完成涤除 上海市长宁区人民法院 (2021)沪0105民初23203号 涤除法定代表人 上海仓百万供应链管理有限公司 未完成涤除 天津市北辰区人民法院 (2021)津0113民初13895号 涤除法定代表人 天津市鑫汇工贸发展有限公司 未完成涤除 哈尔滨市松北区人民法院 (2018)黑0109民初2578号 涤除法定代表人 黑龙江荣邦置地有限公司 完成变更

在10个不同地域法院中,只有2个完成涤除,1个实现变更(如果法院通过被执行公司实现法定代表人变更,并不能反应能否完成涤除成效)。可见,执行难是当前名义法定代表人合法退出的最大障碍。

三、名义法定代表人退出障碍的成因分析

《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第61条和62条、《公司法》第128条和155条、《中华人民共和国票据法》第7条、《民事诉讼法》第48条、第121条和第165条等法律条款,赋予法定代表人代表法人进行民事法律行为的一切权限,现行法律制度体现了我国法定代表人的法定性、唯一性、以及可变更范围的有限性。

(一)公司自治失灵 结合公司章程的约定,法定代表人职务的并更以公司董事长、执行董事或者经理的变更为前提。公司的所有权和经营权相互分离情况下,公司股东和董事长、执行董事、经理等管理层(以下简称“管理层”)关系为委托关系。既然为委托关系,股东会形成股东集体意志委托管理层代为对公司进行管理运营,基于管理层与股东利益、公司利益的异质性,在股东、实际控制人、公司、管理层出现利益冲突情况下,管理层也可以解除相应委托,但由于法律规定的不周延,在公司自治的框架内,管理层往往不能正常退出,出现了“带帽”停职,停职不免责的情况。实践中,不少法院以法定代表人的变更属公司自治范畴,公司未形成决议,不属于人民法院受案范围,裁定驳回起诉。[4] (二)法律和法规之间规定的不周延 就法定代表人而言,其不仅享有公司概括代理权,而且,法定代表人还必须依法产生和登记,只有经过合法登记,才能取得法定代表人资格[5]。《国务院关于修改<企业法人法定代表人登记管理规定>的批复》明确,变更企业法定代表人需要向行政部分提交原法定代表人的免职文件和新任法定代表人的任职文件。在股东会怠于或不能推出新任法定代理人人选的情况下,即便有生效的法律裁决,市场监督管理部门往往以无新任法定代理人人选,且法定代表人为必登记事项为由,使得生效的裁决无法执行。 另,虽部分地域市场监管部门同意涤除登记,但因内部电子操作系统无法在法定代表人相应栏目中设置空白或者其他信息,也使得生效裁决执行不力。

四、国外立法相关实践及借鉴

以公司法为代表的商法,汇聚了人类社会法治文明的硕果,世界各国公司法具有较多相似性,对公司代表权的行使,大陆法和普通法各有特色,但都很好实现了公司自治,分权制衡的制度安排。日本公司法是大陆法和普通法的集大成者,在公司代表权相关制度安排中有继承也有创新,现就以美国、法国、日本等国公司法为例,简要介绍公司代表权的行使和退出的有关规定,以期能提供借鉴。

(一)以美国为代表的普通法关于代表权制度设计 英美法系的任意董事代表制,即只要是董事,都可以代表公司,很多英美法系国家没有公司公章,有代表权的董事签字即视同有效公司行为[6]。以美国公司法为例,州一般规定董事会有一名或更多的董事。一些州在章程和章程细则对董事人数没有规定时,设定了一个董事人数的浮动机制:如果只有1位股东,公司可以有1名或多名董事;如果公司有2位股东,则至少要有2名董事;如果有3名或更多股东,则至少应有3名董事。 大多数州允许设立任期交错董事会,董事席位被分成2组或3组,每组人数尽可能相等。之后,每年重选1/2或1/3的董事。 董事可能无法工作至任期结束,其可能以书面方式辞职,可能死亡,也可能被股东免职。选出新人来填补剩余任期符合公司利益,这样可以使董事会有足够的力量。MBCA第8.10(a)条规定,由股东或董事来选择继任董事。一旦继任者被选出,他将填补前任留下的剩余任期。[7] (二)以法国为代表的大陆法关于代表权制度设计 《法国商法典》第223-18条规定经理管理人得从股东之外选人,享有代表有限责任公司在各种场合开展活动的最广泛的权利,经理管理人实施的法律行为,即使不属于公司宗旨的范围,亦使公司承担义务;公司章程对经理管理人的限制对第三人不产生对抗效力;如公司有多名经理管理人,由其分别掌握本条规定的权力。 法国公司法对股份有限公司的领导与管理机关规定了两种可供选择的制度:一种为设立单一董事会的“一元委员会制度”,另一种为设立管理委员会和监事会的二元体制。 在一元委员会制度下,《法国商法典》第225-51条规定股份有限公司董事会人数在3-18人之间;第225-51条规定由董事长或董事长任命总经理行使代表权;第225-52、55、56条规定,根据总经理提议,董事会得任命最多不超过5人的副总经理协助总经理工作,经总经理同意,董事会赋予副总经理与总经理相同的权力(对于第三人);董事长死亡,辞职或被解除职务的情况下,总经理任保留其职务和权限。 在二元体制下,《法国商法典》第225-58、59、64、66条规定,股份有限公司由管理委员领导,成员不超过5人,由监事会任命,并委任其中一人为管理委员会主席(唯一总经理),管理委员会主席行使代表权。公司章程可以授权监事会赋予一名或数名管理委员会的其他成员以同样的代表权,在此情况下,这些成员具有总经理职衔。《1967年3月23日关于商事公司的第67-236号法令》第96、97条规定,公司管理委员会人数由章程规定,章程未规定时,由监事会确定。管理委员会成员席位有空缺,监事会必须在2个月期限内进行增补。非如此,任何利益关系人均得请求商事法院院长依紧急审理程序临时任命管理委员会成员。 (三)日本公司法关于代表权制度设计 日本在代表权行使模式上取消了原来的共同代表制,改采用单一代表制,对代表董事的人数也没有做出限制,日本在单一代表制的基础上也给予公司很大程度上的自治。2014年新修订《日本公司法典》第348条规定,董事代表公司,董事2人以上时,各自代表公司。基于章程规定的董事互选或股东大会的决议从董事会中规定代表董事,代表董事享有一切诉讼上或诉讼外行为的权限。第351条规定,代表董事空缺或章程规定的代表董事人数缺员时,因任期届满或者辞职已离任的代表董事,在新选定的代表董事就任之前,仍继续作为代表董事的权利义务。法院认为有必要的,可根据厉害关系人的申请选任应临时履行代表董事职务者。 基于对国外立法的分析,可以发现以下共性特征:其一,公司自治是基础;其二,法定代表人不是唯一的;其三,行使代表权的人若缺员,公司自治能够补足;其四,公司自治失灵的情况下,经厉害关系人的申请,公权力可以介入。

五、完善法定代表人的退出机制探讨

(一)公司法修法之浅见

1. 未来修法之浅见 国外立法通过代表权多元化,经营管理层充实,监督权强化等方式,保持公司经营管理者能进能退,尽量减少经营者的利益和所有者利益的异化,而此正为现代公司治理的核心。 因此,笔者建议:一是,后续修法应废除独任制法定代表人制度,借鉴国外公司治理的成功做法,多人行使公司代表权;二是,可借鉴日本的代表董事制度,同时借鉴法国二元制下监事会制度,强化监事会权力,赋予监事会提名任免代表董事的权力;三是,赋予基层人民法院相应权力和义务,人民法院得以利害关系人的申请,在紧急程序中作出任免代表董事的安排,以解决公司自治失灵的难题。 2. 当前修法之浅见 《中华人民共和国公司法(修订草案)》第一稿对应条款第十条沿袭现行公司法第十三条规定,对现行公司法无实质性修改。第二稿第十条规定“公司的法定代表人按照公司章程的规定,由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任”二稿在选任法定代表人的人数限制和范围上均有所突破,但法定代表人独任的制度设计依然没改变。 笔者认为在当前独任制法定代表人短时期内无法作出改变的前提下,最高院应在相应司法解释作出安排,同时牵头国务院下属其他部门单位,出台相应实施细则,解决市场主体退出难,法定代表人“帽难摘”等难题。 (二)现实情况下的救济途径及完善措施 1. 行政救济途径 在被冒用登记为公司法定代表人情况下,根据根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》(以下简称《管理条例》)第40条第一款和第二款之规定,提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的,被冒名着可以向登记机关提出撤销市场主体登记的申请;登记机关受理申请后,应当及时开展调查,经调查认定存在冒名顶替情形的,应当撤销登记。 但《管理条例》第41条和42条给与了行政机关可以撤销可以不撤销的权限,而且因撤销登记可能对社会公共利益造成重大损害或者无法恢复到登记前的状态存在较大解释空间,因而通过行政维权的途径受阻,相关行政涉诉案件不断发生。 行政诉讼实践中,因登记机关仅负形式审查义务为由进行抗辩,法院往往认可登记机关这种抗辩,而且诉讼中关于身份证被冒用、签字系伪造、申请材料无效等争议往往得不到实体审理,存在着被冒名者在行政诉讼中承担的证明责任过重,难与登记机关的形式审查义务抗衡[8],因而,被冒名者退出的行政诉讼途径受阻。 为规范市场主体登记秩序,安徽省市场监督管理局作出了积极措施,于2022年3月1日出台了《安徽省市场监督管理部门撤销冒用他人身份信息取得市场主体登记暂行规定》,对调查和处理冒名登记的行为作出了详细规定。基于此,笔者认为,在国家层面上,应出台类似规定,但要克服《管理条例》对行政机关撤销登记留存过大自由裁量和执行空间的做法。 2.司法救济途径 因公司自治失灵导致的退出难,对于司法机关是否介入,如何介入等问题,实务中有三种尺度:(1)不宜介入:法定代表人、执行董事等的选任属于公司内部事务,若公司未就该事项形成决议的,当事人径行提起诉讼要求涤除任职登记事项,司法不宜介入,应当裁定驳回起诉或判决驳回诉讼请求;(2)直接介入:原告有权解除委托合同关系,公司负有变更登记的协助义务,法院因此可直接判决公司履行变更义务;(3)特定情形下介入:当事人穷尽自力救济途径后仍处于无法解决争议或持续承担法律风险的困境时,司法方可介入[9]。 实践中,近年来第一种不宜介入的做法已经式微,但第二种直接介入和第三种特定情形下的介入,在判决措辞和执行层面存在较大差别。一种认为法院判决作出后,若公司应当及时办理登记,否则应由公司自行承担因此产生的影响公司经营等不利后果;一种认为法定代表人是公司的必要登记事项,原告的涤除请求不符合登记管理基本制度,属于实际履行不能;还有一种观点则是结合公司的自身经营情况,认为原告是否登记为法定代表人对公司不具备实际影响[10]。 无论哪种判决,最终的落脚点还是在执行层面上,根据前述10个样本案件对执行结果的分析,对于80%无法执行的案件,因法定代表人身份而权益受到影响的,当事人持有相关裁决书证明自身并非责任人的,应豁免相应法律责任,以求最大程度符合公平原则。 最高院在解除相关人员限制消费方面,现行迈出了一步,《最高人民法院关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》(法发〔2019〕35号)第17条规定了解除限制消费的几类情形,包括:单位被执行人被限制消费后,其法定代表人、主要负责人确因经营管理需要发生变更,原法定代表人、主要负责人申请解除对其本人的限制消费措施的,应举证证明其并非单位的实际控制人、影响债务履行的直接责任人员。人民法院经审查属实的,应予准许,并对变更后的法定代表人、主要负责人依法采取限制消费措施。 最高院和其他司法行政单位,应进一步放开对名义法定代表人的其他限制,在有涤除判决,但无法执行的情况下,应解除对名义法定代表人的其他罚款、拘留、限制出境等其他措施。 3.优化行政服务 市场监督管理局应进一步提升服务,在内部工作管理系统和对外公示系统中进一步优化程序设置,特别在“全国企业信用信息公示系统”中设置涤除信息公示栏目。目前,苏州、杭州、四川等地已经在涤除登记案件的执行上作出积极尝试与创新,通过在法定代表人登记信息中备注“涤除”“***”等完成执行[11]。 行政登记部门也可将法定代表人登记一栏空出,指定公司在一定期间内完成新法定代表人登记,否则将公司列入经营异常名单,并限制公司及其股东办理登记,同时可依据《管理条例》第46条对被告公司进行罚款或吊销营业执照[12]。

附注:

[1] 方流芳: 《国企法定代表人的法律地位、权力和利益冲突》,载《比较法研究》1999年第3、4期。

[2] 蔡立东:《论法定代表人的法律地位》,载《法学论坛》2017年7月第4期。

[3]数据获取时间为2023年7月3日。

[4] 王毓莹 | 公司法定唯一代表制:反思与改革,载于《商法界》,2022-10-14。

[5] 朱慈蕴.公司法原理[M].北京:清华大学出版社2011:138

[6] 张力《关于优化我国公司法定代表人制度的思考》,2022年3月7日,载于微信公众号“公司法有张力”,最后浏览时间2023年7月6日。

[7] 参见[美]理查德·D·弗里尔 著《美国公司法》,崔焕鹏 施汉博 译,法律出版社,2021年12月第一版,第106-119页。

[8] 参见金勇 《冒名型股东及法定代表人身份涤除实务探析》,2023年6月28日,载于微信公众号“至合律师事务所”,最后浏览时间2023年7月6日。

[9] 重庆市江北区人民法院 赵进 吴梦琪,对周某富诉重庆市塔尖汇信息技术有限公司请求变更公司登记纠纷案的评析,载于https://alphalawyer.cn/#/app/tool/excellentCase/detail/good3453bef616cb7d24ed0f4cf1db0d2d16?queryId=5a4d613e1f8b11edb1796c92bf3bb12b&focus=1,最后浏览日期2023年7月6日。

[10] 参见重庆市江北区人民法院 赵进 吴梦琪,对周某富诉重庆市塔尖汇信息技术有限公司请求变更公司登记纠纷案的评析,载于https://alphalawyer.cn/#/app/tool/excellentCase/detail/good3453bef616cb7d24ed0f4cf1db0d2d16?queryId=5a4d613e1f8b11edb1796c92bf3bb12b&focus=1,最后浏览日期2023年7月6日。。

[11] 金勇 《冒名型股东及法定代表人身份涤除实务探析》,2023年6月28日,载于微信公众号“至合律师事务所”,最后浏览日期2023年7月6日。

[12] 参见姚娟《法定代表人身份涤除的法律救济和执行困境》,2023年4月4日,载于微信公众号“卓见律师事务所”,最后浏览日期2023年7月6日。