前言

AI作品的权利归属是近年来的热点问题,随着国内外相关判例的出现,判断标准逐渐清晰,这也为如何做好权利保护提供了指引和借鉴。

一、问题的提出

AI作品是指通过人工智能技术(如深度学习、生成对抗网络等)生成的艺术或创意作品。这些作品可以是绘画、音乐、诗歌、小说、电影、动画等,完全由计算机程序自主生成,或者在人机合作下完成。

随着生成式人工智能技术飞速发展,AI自动生成文字、图像、音乐等"作品"的能力引发法律争议。近期中美两国法院对同类案件作出看似截然不同的判决,凸显出AI生成内容著作权认定的复杂性。

2025年3月18日,美国华盛顿特区联邦巡回上诉法院作出历史性裁决(案号:No.23-5233),明确人工智能在无人类直接参与下生成的作品不受美国版权法保护。法院援引1976年《版权法》的立法史,指出其文本、结构与历史沿革均将“作者必须为人类”作为制度基石。

同样在近期,常熟市人民法院在对一起著作权侵权纠纷案的判决中,认定体现创作者智力劳动的人工智能生成作品具有独创性,应予保护。类似的判决思路在2023年北京互联网法院 (2023)京0491民初11279号案件中也有体现。

两国案件看似判决结果相左,实则共同指向AI作为创作工具的本质属性。

二、著作权法的底层逻辑

我国《著作权法》第三条规定:“本法所称的作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果”。明确作品需满足"独创性"和"智力成果"双重要件。

“独创性”不难理解,是指作品应由作者独立创作完成的,具有独特的个性和创作风格,不是对已有作品的简单复制或改编。

“智力成果”则强调了创作作品的主体必然是人,只有自然人智力融入形成的成果,才能成为著作权意义上的作品。

华盛顿法院援引版权法"人类作者身份"原则,指出AI系统无法成为法律意义上的作者。当生成过程缺乏人类实质性干预时,即便输出内容具有形式独创性,仍因欠缺人类智力投入而不符合作品要件。

北京互联网法院在判决的本院认为部分表述:“从原告构思涉案图片起,到最终选定涉案图片止,这整个过程来看,原告进行了一定的智力投入,比如设计人物的呈现方式、选择提示词、安排提示词的顺序、设置相关的参数、选定哪个图片符合预期等等。涉案图片体现了原告的智力投入,故涉案图片具备了“智力成果”要件。”

可见,获得法律保护的作品,必须是体现自然人智力成果的独创性作品。两国看似结果不同的判决,却遵循着相同的底层逻辑。

三、风险防范与权利保障建议

通过上述分析可知,目前对于AI的定位为工具,而非权利主体。自然人在运用AI工具创作获得作品后,同样会面临权利保护的问题。根据著作权保护的特殊性,很多时候著作权人需要自证权利。为有效证明作品的人类创作属性,创作者需构建多维度的证据链体系。从以下三个方面进行阐述:

(一)全周期创作日志的规范化管理

版本追踪体系,建议采用Git等版本控制系统,按"日期+版本号"命名规则保存每次迭代文件。例如"20250324_v2.1_场景描述优化.md",同时配套变更日志记录调整动机。

参数记录规范,除基础参数(如模型版本、temperature值、top_p值)外,需记录:种子值(seed number)的设定与变更轨迹,负向提示词(negative prompts)的调整策略,不同模型组合使用的衔接逻辑等。

时间戳认证,使用可信时间戳服务对关键创作节点进行固化,建议每完成一定创作进度或每版本进行一次区块链存证,形成不可篡改的时间证据链。

(二)二次创作的显著性标准

从内容增值的维度来看,应考虑以下方面的保护:

结构重构:对AI生成内容进行不低于30%的章节重组

风格融合:至少融合两种以上艺术流派特征(如将AI生成的印象派画作改造为立体主义风格)

媒介转换:将文本输出转化为分镜脚本时,需添加不少于40%的原创视觉元素

从技术技术介入方式,可以考虑以下方面的保护:

图像作品:使用Procreate等工具进行分层修改,保留不少于5个修正图层

文本创作:在AI生成内容中嵌入至少15%的个性化隐喻体系

视频制作:对AI生成素材进行关键帧重绘(每10秒至少3处修正)

(三)创作流程的可视化证明

流程图构建规范,使用BPMN 2.0标准绘制创作流程,明确标注人类决策点(HDP)与AI执行点(AEP)的比例,制作时间分配热力图,显示各阶段人类介入时长。

决策树呈现,对关键分支选择进行记录(如提示词A/B测试的选择依据),保存不少于3套被否决的中间方案。制作创作路径回溯图,展示从初始构思到最终成品的演进逻辑

工具链认证,使用主流权威的创作工具,保留软件操作日志(如Photoshop历史记录导出为PDF),将创作设备MAC地址与作品进行关联等。

综上,建议创作者建立"三位一体"的证明体系:技术层采用区块链存证+数字水印,过程层保留完整操作日志,内容层确保显著创新性。更高的要求是,定期对创作素材库进行判断,确保符合《伯尔尼公约》对原创性的认定标准。

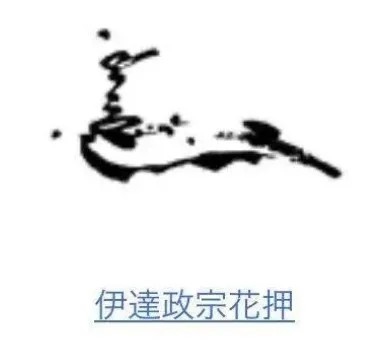

写到这里笔者不禁想到了日本战国大名“独眼龙”伊达政宗的一个故事。大将蒲生氏乡向丰臣秀吉密报,搜获伊达政宗煽动叛乱的一封书信。为此,政宗将涂以金箔的磔刑柱置于队列之首,自己再度穿上死人的服装,上洛向秀吉申诉,表明自己和这件事丝毫也没有关系。政宗的理由是,虽然那封书信上的笔迹和他的亲笔颇为相似,但是花押完全不同,定是伪造无疑。伊达政宗的花押形似鹡鸰,他会在鹡鸰眼睛处扎一个眼,伪造者无从得知。同样,使用AI进行创作的自然人可以在创作中埋入自己的“眼”,在必要时自证权利。

结语

AI技术的法律定位始终应是人类创造性活动的延伸工具。在坚守"人类中心主义"的版权法理基础上,需通过动态解释法律原则、创新技术监管手段,构建兼顾技术创新与权利保护的制度框架。未来立法应着重区分工具性使用与自动化生成的法律后果,在激励技术创新与维护创作秩序间寻求平衡。